シモンズは『ブラッディ・マーダー』で、チャールズ・フェリックス Charles Felix の『ノッティング・ヒルの怪事件』 The Notting Hill Mystery について触れている。1862年から翌年にかけて週刊誌《ワンス・ア・ウィーク》に連載され、1865年に単行本となったこの長篇を、シモンズは世界最初の長篇探偵小説であるとする。

| 『ノッティング・ヒルの怪事件』はいくつかの点で、疑いもなく独創的な探偵小説である。理由の一つは地図とか、結婚許可証の写しとか、引き裂かれた手紙の部分とかが作中に挿入してあった点で、かかるテクニックが常用されるにいたるまでには、かなりの歳月を要したのである。(『ブラッディ・マーダー』p76) |

これからすると、手掛り付き探偵小説のはしりであったようだ。この作品は長い間忘れられていたが、モーリス・リチャードソン編集の Novels of Mystery From the Victorian Age (1946) に収録されて日の目をみた。(注1)「『白衣の女』の成功の刺激による産物である(『ブラッディ・マーダー』p76)」というから、これもまたセンセーション・ノヴェルのひとつと見てもいいだろう。

内容は、保健調査員ラルフ・ヘンダーソンが、多額の保険をかけていたマダム・Rの死に疑惑を抱いて調査に乗り出す話だという。マダムの夫R男爵は、実はドイツ人で催眠術の使い手。またマダムとその妹は互いに共鳴しあう感受性があり、ヘンダーソンは男爵が妹に催眠術をかけることで、遠隔操作によってマダム自らに服毒させたと結論する。このようなアイディアは、ヴィクトリア朝の人々には現実味があった、とシモンズは言う。殺人方法はともあれ、調査員が探偵となって事件の真相を究明する点においては、探偵小説と見なしてもいいのかもしれない。

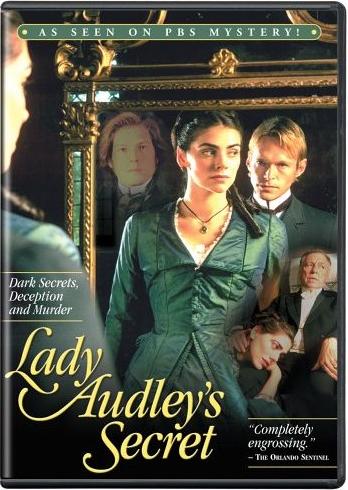

さて、センセーション・ノヴェルの作家の中で、もっとも多作家であり、人気もあったのがメアリ・エリザベス・ブラッドン(1837-1915)である。生涯に約80冊の長篇小説のほか、戯曲や短篇、エッセイなどを発表した。もっとも有名なのは『レディ・オードリイの秘密』 Lady Audley's Secret(1862)で、この長篇でブラッドンは大衆的な人気を得、「巡回図書館(注2)の女王」と呼ばれた。『レディ・オードリーの秘密』は1912年から1915年に三度映画化され、最近では2000年にTV映画になっている。 →

ブラッドンは事務弁護士の娘としてロンドンで生まれた。幼い時に両親が離婚、生活費を稼ぐために女優となる。二十五歳で作家に転向し、彼女の作品を出版したジョン・マックスウェルと長く同棲した。というもの、マックスウェルには狂気の妻がいたためで、妻の死後、二人は結婚したというから、まさにセンセーション・ノヴェルを地でいった人生であった。作品と私生活を含めて、ヴィクトリア朝のモラリストたちの標的にされたようだ。

『レディ・オードリイの秘密』は、マイケル・オードリイ卿の妻となった若く美しい女性レディ・オードリイの謎めいた過去を、マイケル卿の甥であるロバート・オードリイが探っていく話である。じつは彼女はオードリイ卿と結婚する前にすでに別の男性と結婚しており、その男が現れると過去の秘密を暴かれることを恐れて殺そうとする。このほか、レディ・オードリイの犯した犯罪は放火や詐欺であり、ロバートによってすべての罪をあばかれた彼女は、ベルギーの精神病院に生涯幽閉されてしまう。(注3)

ロバート・オードリイは最初期のアマチュア探偵で、情況証拠を集め、そこから伯母の犯罪を導き出そうとする。また、マイケル・E・グロストのWebサイト A Guide to Classic Mystery and Detection (注4)によると、起こった出来事のリストやタイム・テーブルも作成する。しかし、その推理の道筋を作者は明らかにはしてないらしい。

ミス・ブラッドンはウィルキー・コリンズの『白衣の女』に触発されてこの作品を書いたという。とはいえ、コリンズの作品に見られるような構成の巧みさとか、推理的な要素は見られない、とA・E・マーチは言う。しかし、読者のサスペンスを煽る手法や、法律的な知識を利用(悪用)した犯罪のテクニックを考え出すことには「非凡な才能を示した」(『推理小説の歴史』)という。

のちには Pough Justice (1898) と His Darling Sin (1899) に登場するジョン・フォーンス John Faunce という職業的探偵(刑事)も創造したブラッドンだが、多くはアマチュア探偵が身内の事件を解明する作品が多いようだ。

|

(ブラッドンのヒーローたちは)探偵行為はじつは騎士としての義務のひとつで、家族への忠誠とかある人への愛情のために、どうしてもかかわらざるをえないということに気づく。彼らはこうした過程のなかで物語のヒロインに誂えむきの結婚相手に変貌してゆく。(中略) 大衆うけのするすっきりした公式を編み出そうとしたブラッドンは、こうして、刑事ものが人気を失ったあとで作家たちが陥るディレンマに、便利な解決策を用意することになったのだ。探偵と型どおりのロマンチックな英雄像がひとつになり、騎士としての義務とロマンチックな恋愛が前面に出て、細かい探偵の仕事は二次的なものになった。(『天の猟犬』p181) |

こうしたアマチュア探偵は、ブラッドンに限らずセンセーション・ノヴェルに共通の特徴であった。これについては、のちにもう一度触れることにする。

ブラッドンの作品はセンセーション・ノヴェルのブーム(1860年代から1870年代)が過ぎても、長らく人気を保っていたようだ。1894年に出版されたジェローム・K・ジェローム編の『私の処女作』は、当時の著名作家の自伝的記事を集成したものだが、これにもブラッドンは登場し、「「ミス・ブラドンの愛馬」、「ミス・ブラドンのリンドハーストの別荘」(カントリー・ハウス級の規模)、「オレンジ栽培温室」、「宵の部屋」などから、膨大なアルバムに至るまで、一大壮観をなしていた(ナイジェル・クロス『大英帝国の三文作家たち』p351)」というから、世紀末にもいまだ人気は衰えなかったようである。したがって、ファーガス・ヒュームの大ベストセラー『二輪馬車の秘密』(1886)の中に、以下のような台詞が出てくるのも当然なのかもしれない。

|

「馬車の殺人か」と彼は煙草に火をつけ、煙を吐き出しながらいった。「現実のロマンスさ。メアリ・ブラドンのメロドラマも形なしだ。」(江藤淳、足立康訳/新潮文庫p70)(注5) |

現在読むことのできるブラッドンの邦訳は創元推理文庫のアンソロジー『怪奇礼讃』に収録されている「昔馴染みの島」くらいしかないが、Web上に松岡光治氏による翻訳「クライトン館の謎」 がアップされている。

(注1) ちなみに同書のほかの収録作品は、コリンズの『白衣の女』、レ・ファニュの「吸血鬼カーミラ」、R・L・スティーヴンスンの『ジキル博士とハイド氏』。この本はサザランド・スコットの『現代推理小説の歩み』(1953)にも、「ヴィクトリア時代の推理小説の系統図の見本を、ある一冊の本で見たいとおもうひとびとには(この本を)推薦したい。」として、紹介されている。 (本文に戻る)

(注2) 貸本システム。当時は本の価格が高かったため、多くの人びとは本を借りて読んでいた。 (本文に戻る)

(注3) 手に入る翻訳がないため、いくつかの資料をもとに書いている。いわい氏のWebサイト「夢現半球」の「黒岩涙香を読む」によると、黒岩涙香の「人の運」(萬朝報 1894.03.21〜10.24)が『レディ・オードリイの秘密』の翻案ではないか、とのこと。なお、同資料によると、黒岩涙香のブラッドンの翻案は、ほかに「捨小舟」と「女庭訓」がある。 (本文に戻る)

(注4) 「ウィルキー・コリンズとセンセーション小説」から (本文に戻る)

(注5) じつは、この箇所は訳本では「メアリ・ブランド」と記されている。しかし、ネットで確認できる本文を読むと、ここは Miss Braddon となっている。 (本文に戻る)